“Esta es la tierra en la

que Tú me has permitido

hundir mis raíces en la eternidad.

Esta es la

ardiente tierra prometida, la casa de Dios, la puerta del cielo,

el

lugar de la paz, el lugar del silencio,

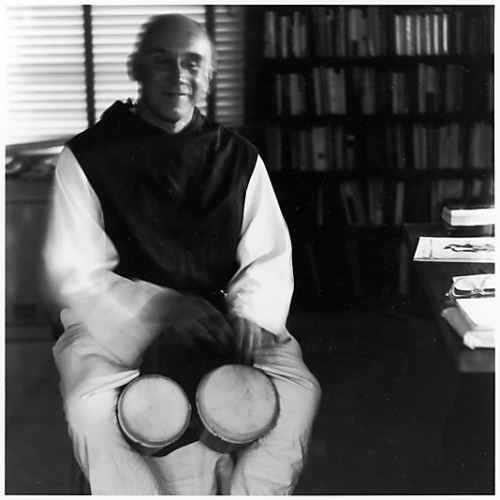

Debo el conocimiento de Thomas Merton a mi amigo Miguel Grinberg (Yeah!, viejo mutante...).

Fue un acto fatal.

Siento que hubiera ocurrido de cualquier modo, más tarde o más temprano.

Pero fue a través de Miguel que un ramalazo de luz me conmovió, de una vez y para siempre.

Que me entregué a los textos de alguien que, desde la solitaria reclusión de una ermita en Kentucky, parecía recorrer el universo.

("Motor inmóvil", recuerdo la expresión de Marechal, "motor inmóvil".... ¡salud, viejo Aristóteles!)

Merton fue poeta, metafísico, monje trapense, cronopio.

Fue uno de los primeros pacifistas y antiracista. En tiempos en que esto era impensado, acercó las disciplinas espirituales de Oriente al catolicismo y a Occidente.

Vivía en su autoexilio trapense, cocinando avena sobre su lámpara de querosén, mientras en el cielo zumbaban los bombarderos preñados de muerte atómica volando de vuelta a su base aérea.

Y escuchaba la lluvia, como si fuera la primera -y la última- vez.

Murió -casi como una broma ridícula, casi como una última gracia de despedida- electrocutado por un cable pelado durante un viaje por Thailandia.

Dejó algunos de los más maravillosos textos de este planeta.

Algunos, todavía después de decenas de veces de hacerlo, no puedo leerlos sin llorar.

Búsquenlo por ahí, vale la pena.

Acá les dejo uno, flamante con sus más de cincuenta años de haber sido escrito, que Miguel Grinberg eligió para estrenar Mutantia.

Medio siglo, ayer nomás, vigente como siempre.

Verdad y violencia

Vivimos

en crisis, y tal vez nos parezca interesante hacerlo.

Además, también

nos sentimos culpables por ello, como si no tuviéramos que estar en

crisis. Como si fuéramos tan sabios, tan capaces, tan bondadosos, tan

razonables, que la crisis debiera ser en todo momento impensable. Es sin

duda este "debiera", este "tuviera", lo que hace a nuestra era tan

interesante que de ningún modo puede ser una época de sabiduría, ni

siquiera de razón. Creemos saber lo que debiéramos estar haciendo, y nos

vemos mover, con la inexorable premeditación de una máquina

descompuesta, haciendo lo opuesto.

¡Un

fenómeno tan absorbente que no podemos dejar de observar, medir,

discutir, analizar, y quizás deplorar! Pero la cosa continúa. Y, como

dijo Cristo sobre Jerusalén, no conocemos las cosas que hacen a nuestra

paz. Estamos viviendo en la mayor revolución de la historia, un enorme

cataclismo espontáneo de la especie humana íntegra: no la revolución

planificada y llevada a cabo por algún partido, raza o nación

particular, sino un profundo y elemental hervor desbordante de todas las

contradicciones internas que siempre habitaron al hombre, una

revelación de las fuerzas caóticas dentro de cada cual. No es algo que

hayamos elegido, ni es algo que podamos eludir.

Esta

revolución es una profunda crisis espiritual del mundo entero,

manifestada vastamente con desesperación, cinismo, violencia, conflicto,

auto-contradicción, ambivalencia, temor y esperanza, duda y creencia,

creación y destructividad, progreso y regresión, apego obsesivo a

imágenes, ídolos, slogans, programas que embotan la angustia general

sólo por un momento hasta que estalla por doquier de un modo más agudo y

terrorífico.

¡No

sabemos si estamos construyendo un mundo fabulosamente maravilloso o

destruyendo todo lo que teníamos, todo lo que habíamos logrado!. Toda la

fuerza interna del hombre está hirviendo y estallando, lo bueno junto

con lo malo, lo bueno emponzoñado por lo malo y combatiéndolo, lo malo

simulando ser bueno y manifestándose con los crímenes más espantosos,

justificados y racionalizados mediante las intenciones más puras e

inocentes. El hombre está preparado para convertirse en un dios, y en

cambio a veces luce como un zombie. Y así tememos reconocer nuestro

kairos [*] y aceptarlo.

Esta

época manifiesta en nosotros una distorsión básica, una arraigada falta

de armonía moral contra la cual leyes, sermones, filosofías, autoridad,

inspiración, creatividad y hasta aparentemente el mismo amor parecerían

no tener poder alguno. Por el contrario, si en su desesperada esperanza,

el hombre se vuelve a todas estas cosas, ellas parecen dejarlo más

vacío, más frustrado, más angustiado que antes. Nuestra enfermedad es la

enfermedad del amor desordenado, del amor propio que simultáneamente se

da cuenta que es odio propio e instantáneamente se vuelve fuente de

destructividad indiscriminada, universal.

Es la

otra cara de la moneda que era corriente en el siglo XIX: la creencia en

el progreso indefinido, en la suprema bondad del hombre y de todos sus

apetitos. Lo que en Norteamérica se toma por optimismo, aún optimismo

cristiano, es la indefectible esperanza de que las actitudes de los

siglos XVIII y XIX pueden seguir siendo válidas sólo mediante la

decisión de sonreír, aún cuando el mundo entero se esté cayendo a

pedazos. Nuestras sonrisas son los síntomas de la enfermedad.

Estamos

viviendo bajo una tiranía de la falsedad que se afirma en el poder y

establece un control más total sobre los hombres a medida que estos se

autoconvencen de que están resistiendo el error. Nuestra sumisión a las

mentiras plausibles y pragmáticas nos enreda en más grandes y obvias

contradicciones, y para ocultárnoslas a nosotros mismos necesitamos más

grandes y siempre menos plausibles mentiras.

La

falsedad básica está constituida por la mentira de que estamos

completamente dedicados a la verdad, y de que podemos estar dedicados a

la verdad de un modo que es al mismo tiempo honesto y exclusivo: que

tenemos el monopolio absoluto de la verdad absoluta, así como nuestro

adversario ocasional tiene el monopolio absoluto del error. Luego nos

autoconvencemos de no podremos preservar nuestra pureza de visión ni

nuestra sinceridad interior si entramos en diálogos con el enemigo, pues

él nos corromperá con su error.

Finalmente,

creemos que no puede preservarse la verdad a menos que destruyamos al

enemigo -porque, como lo hemos identificado con el error, destruirlo es

destruir el error. El adversario, por supuesto, tiene sobre nosotros

exactamente la misma política básica por la cual defiende la "verdad".

Él nos ha identificado con la deshonestidad, la insinceridad y la

falsedad. Piensa que si nosotros somos destruidos, no quedará en pie

otra cosa que la verdad.

Si

persiguiéramos realmente la verdad, comenzaríamos lenta y trabajosamente

a despojarnos, una por una, de todas nuestras envolturas de ficción y

engaño: o al menos deberíamos desear hacerlo, pues las meras ganas no

nos capacitan para lograrlo. Por el contrario, el que mejor puede

señalar nuestro error y ayudarnos a verlo es el adversario que queremos

destruir. Y esta es quizás la razón por la cual queremos destruirlo. Del

mismo modo, nosotros podemos ayudarlo a ver su error, y esa es la razón

por la que él busca destruirnos. (...)

La

crisis del actual momento histórico es la crisis de la civilización

occidental: más precisamente de la civilización europea, la civilización

que fue fundada sobre la cultura grecorromana del Mediterráneo, y

vigorizada por la gradual incorporación de los invasores bárbaros dentro

de la cultura religiosa judeo-romano-cristiana del decaído Imperio

Romano. Yo nací dentro de esta crisis. Mi vida entera ha sido modelada

por esta crisis. ¡En esta crisis se consumirá mi vida, aunque, espero,

no sin sentido! (...)

He aquí

un aserto de Mahatma Gandhi que sintetiza clara y concisamente toda la

doctrina de la no violencia: "El camino de la paz es el camino de la

verdad". "La veracidad es aún más importante que la paz. Por cierto que

la mentira es la madre de la violencia. Un hombre veraz no puede

permanecer por mucho tiempo siendo violento. En el curso de su búsqueda

él percibirá que no necesita ser violento, y descubrirá además que,

mientras exista en él la menor traza de violencia, fracasará en hallar

la verdad que está buscando".

¿Por qué

no creemos esto inmediatamente? ¿Por qué lo ponemos en duda? ¿Por qué

parece imposible? Simplemente porque todos somos, de algún modo,

mentirosos. La madre de todas las demás mentiras es la mentira que

persistimos en decirnos a nosotros mismos, acerca de nosotros mismos. Y

ya que no nos mentimos en forma suficientemente descarada como para

creernos nuestras propias mentiras individualmente, unificamos todas

nuestras mentiras y las creemos porque se han convertido en la gran

mentira proferida por la vox populi, y este tipo de mentira la aceptamos

como la última verdad. "Un hombre veraz no puede permanecer por mucho

tiempo siendo violento". Pero un hombre violento no puede iniciar la

búsqueda de la verdad.

De

entrada nomás, él quiere haberse asegurado de que su enemigo es violento

y de que él mismo es pacífico. Ya que entonces su violencia está

justificada. ¿Cómo puede enfrentar la desconsoladora tarea de entrar a

reconocer el gran mal que hay dentro suyo y que necesita ser curado? Es

mucho más fácil enmendar las cosas viendo el mal de uno encarnado en un

chivo emisario, y destruir el chivo y mal juntos. Gandhi no quiere decir

que debamos aguardar volvernos no violentos por el deseo de serlo. Sino

que todo aquel que se percata oscuramente de su necesidad de verdad

debería buscarla por medio de la no violencia, puesto que realmente no

existe otro medio.

Podrán

no tener un éxito total. Sus éxitos podrán ser en realidad muy escasos.

Pero por una pequeña cantidad de buena voluntad comenzarán a acceder a

la verdad, y por medio de ellos habrá al menos una pequeña verdad en la

oscuridad de un mundo violento. Esta idea de Gandhi no puede ser, sin

embargo, entendida si no recordamos su optimismo básico respecto de la

naturaleza humana.

Él creía

que en las ocultas profundidades de nuestro ser, profundidades que se

hallan demasiado a menudo aisladas de nuestro modo consciente e inmoral

de vida, somos más verdaderamente no violentos que violentos. Él creía

que para nosotros el amor es más natural que el odio. Que "la Verdad es

la ley de nuestro ser". Si esto no fuese así, entonces "mentir" no sería

la "madre de la violencia".

La

mentira introduce violencia y desorden en nuestra propia naturaleza. Nos

divide contra nosotros mismos, nos aliena de nosotros mismos, nos hace

enemigos de nosotros mismos y de la verdad que está en nosotros. De esta

división es que surge el odio y la violencia. Odiamos a los demás

porque no podemos soportar el desorden, la intolerable división que hay

en nosotros. Somos violentos con los demás porque ya estamos divididos

por la violencia interior de nuestra infidelidad a nuestra propia

verdad. El odio proyecta esta división fuera nuestro, en la sociedad.

(...)

Thomas Merton, monje del Cister.

Thomas Merton, monje del Cister.

[*] Tenemos una sola palabra para el "tiempo". Los griegos tenían dos: chronos y kairos. Chronos es el tiempo del reloj, el tiempo que se mide. Kairos no es el tiempo cuantitativo sino el tiempo cualitativo de la ocasión. Todos experimentamos en nuestras vidas la sensación de que llegó el momento adecuado para hacer algo, que estamos maduros, que podemos tomar una decisión determinada.